2011年07月13日

「うみへいくピン・ポン・バス」

昨日、小学校の読み聞かせで読んだ本です。

「うみへいくピン・ポン・バス」(作・竹下文子さん&絵・鈴木まもるさん)

1年生の子ども達に向けて選びました。

もうすぐ夏休みを迎えるのに、ぴったりな1冊だと思います。

特急列車に乗って海辺のまちに遊びに来た家族が、

青いバスに乗って、「岬灯台」へ到着するまでのお話です。

バスの動きは「ブルルルルン」「プシュウ」「ピンポン」などの音とともに

リズミカルに書かれています。

途中、ふみきりで一旦停止したり、トンネルに入ったり・・・

また、景色の移り変わりも楽しいのです。

駅前を出発して、商店街を通り、しだいにのどかな風景へ。

鈴木まもるさんの絵は、見れば見るほど、

細かい所に心憎い演出がなされています。

バスの中で居眠りをしているおばあちゃんがいたり、

消防署の壁にツバメが巣を作っていたり。

昨日は、そのひとつひとつを1年生の生徒たちと探しながら、

読み聞かせをしました。

文のリズムといい、絵の楽しさといい、

何度読んでも楽しめる1冊だと思います。

「うみへいくピン・ポン・バス」(作・竹下文子さん&絵・鈴木まもるさん)

1年生の子ども達に向けて選びました。

もうすぐ夏休みを迎えるのに、ぴったりな1冊だと思います。

特急列車に乗って海辺のまちに遊びに来た家族が、

青いバスに乗って、「岬灯台」へ到着するまでのお話です。

バスの動きは「ブルルルルン」「プシュウ」「ピンポン」などの音とともに

リズミカルに書かれています。

途中、ふみきりで一旦停止したり、トンネルに入ったり・・・

また、景色の移り変わりも楽しいのです。

駅前を出発して、商店街を通り、しだいにのどかな風景へ。

鈴木まもるさんの絵は、見れば見るほど、

細かい所に心憎い演出がなされています。

バスの中で居眠りをしているおばあちゃんがいたり、

消防署の壁にツバメが巣を作っていたり。

昨日は、そのひとつひとつを1年生の生徒たちと探しながら、

読み聞かせをしました。

文のリズムといい、絵の楽しさといい、

何度読んでも楽しめる1冊だと思います。

タグ :読み聞かせ

2011年05月18日

あのときすきになったよ

昨日、読み聞かせで読んだ絵本は「あのときすきになったよ」です。

絵のタッチが独特で、思わず手にとった一冊です。

授業中、よく“おもらし”することから、「しっこさん」というあだ名で呼ばれている女の子と、

近くの席に座っているクラスメイトが、ふとしたことから、友情をはぐくんでいくお話です。

小4の娘のクラスで読みました。

子ども達は「しっこさん」というあだ名が面白かったらしく、

「しっこさん」の言動ひとつひとつに、笑いながら聞き入っていました。

朴訥とした雰囲気と、じわりと伝わる優しさが「しっこさん」の良さなのに、

子ども達にはうまく伝わったかな・・・

娘が帰宅して開口一番、

「お母さん、今日の絵本、みんなが良かったって言ってたよ」

4年生の子ども達に、「しっこさん」の本当の良さがわかるには、

たった一度の読み聞かせでは、無理かもしれません。

でも、読み聞かせを通じて、自分達も「しっこさん」と同じ教室にいるように

感じたとしたら、子ども達は絵本の世界を楽しんでくれたことでしょう。

絵のタッチが独特で、思わず手にとった一冊です。

授業中、よく“おもらし”することから、「しっこさん」というあだ名で呼ばれている女の子と、

近くの席に座っているクラスメイトが、ふとしたことから、友情をはぐくんでいくお話です。

小4の娘のクラスで読みました。

子ども達は「しっこさん」というあだ名が面白かったらしく、

「しっこさん」の言動ひとつひとつに、笑いながら聞き入っていました。

朴訥とした雰囲気と、じわりと伝わる優しさが「しっこさん」の良さなのに、

子ども達にはうまく伝わったかな・・・

娘が帰宅して開口一番、

「お母さん、今日の絵本、みんなが良かったって言ってたよ」

4年生の子ども達に、「しっこさん」の本当の良さがわかるには、

たった一度の読み聞かせでは、無理かもしれません。

でも、読み聞かせを通じて、自分達も「しっこさん」と同じ教室にいるように

感じたとしたら、子ども達は絵本の世界を楽しんでくれたことでしょう。

2011年05月18日

教室は まちがうところだ

先週、小学校4年生に読み聞かせした絵本です。

『教室は まちがうところだ』

恥ずかしがってちゃ、伸びない。

まちがっていいんだよ。どんどん手をあげよう!

まちがった答えを言おうじゃないか。

そんな内容の絵本です。

ページをめくるたびに、絵本の中の子ども達が輝きを増し、

最初はもじもじと下を向いていた彼らが、

どんどん手を挙げていきます。

この絵本を読む前に、4年1組の児童達に、

「授業中、恥ずかしくてなかなか手を挙げられない人?」

と尋ねたところ、

恥ずかしそうに、手を挙げた子がたくさんいました。

周りを気にしながら、ポツポツと・・・

でも、最終的にクラスの3分の1くらいの子達が。

「しかたないから先生だけが

勝手にしゃべって 生徒はうわのそら」

絵本の一節に、こんなくだりがありました。

「先生だけをしゃべらせちゃだめだよ(笑)」

私は、そう言って、教室を後にしました。

4年1組は、息子のクラス。

夕方、息子が帰宅して、言いました。

「今日ね、あの後、先生がお母さんの読んだ絵本のこと、

みんなに言いおったよ。

それで、いつも発表しない◎◎君が、手を挙げて発表したとよ。」

わぉ!

なんて嬉しいことでしょう♪

絵本の力って、すごいなぁ

あらためて感じた1日でした。

『教室は まちがうところだ』

恥ずかしがってちゃ、伸びない。

まちがっていいんだよ。どんどん手をあげよう!

まちがった答えを言おうじゃないか。

そんな内容の絵本です。

ページをめくるたびに、絵本の中の子ども達が輝きを増し、

最初はもじもじと下を向いていた彼らが、

どんどん手を挙げていきます。

この絵本を読む前に、4年1組の児童達に、

「授業中、恥ずかしくてなかなか手を挙げられない人?」

と尋ねたところ、

恥ずかしそうに、手を挙げた子がたくさんいました。

周りを気にしながら、ポツポツと・・・

でも、最終的にクラスの3分の1くらいの子達が。

「しかたないから先生だけが

勝手にしゃべって 生徒はうわのそら」

絵本の一節に、こんなくだりがありました。

「先生だけをしゃべらせちゃだめだよ(笑)」

私は、そう言って、教室を後にしました。

4年1組は、息子のクラス。

夕方、息子が帰宅して、言いました。

「今日ね、あの後、先生がお母さんの読んだ絵本のこと、

みんなに言いおったよ。

それで、いつも発表しない◎◎君が、手を挙げて発表したとよ。」

わぉ!

なんて嬉しいことでしょう♪

絵本の力って、すごいなぁ

あらためて感じた1日でした。

この絵本を小学校4年生に読み聞かせしたところ、いつもは発表しない男の子が、その日の授業で発表したと聞いて、心から嬉しかったです。

2010年10月13日

「読み聞かせ」と谷川俊太郎さん

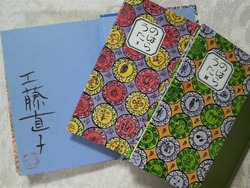

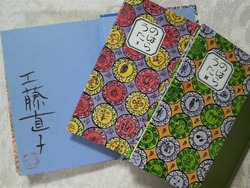

左の写真は、以前、谷川さんとお会いし、【みみをすます】にサインをしていただいた時のものです。

少しだけお話もして、握手までしていただいた日の、思い出の一枚です。

※ワタシ、緊張して、肩に力が入っています(笑)

それまでも、谷川さんの詩はたくさん読んでおり、

自分なりに“谷川ワールド”を描いていたのですが、

昨年、谷川さんご自身の朗読を実際に聞いてから、

その世界に、新たな印象を持つようになりました。

そして、ここしばらく小学校の読み聞かせで読んでいるのが、

谷川俊太郎作 和田誠画 の【あな】です。

日曜日、ひまを持て余した少年が、庭にあなを掘っていく話で、

深く深く掘ったあなから、ゆっくりと空をながめ、

最後は、せっかく掘ったあなを埋めてしまう、

といったストーリーです。

以前は、会話の部分など、感情たっぷりに読んでいましたが、

今回は、淡々と読み進めています。

きっと、谷川さんなら、こんな風に読むんだろうなぁと思いながら。

子ども達(小3や小4)の反応は、「え~っ」と声を出したり、

「まぁね」と、絵本の主人公のセリフを先取りしたりと、

どのクラスの児童も、絵本の世界へスーッと入ってくれました。

時間の変化や景色の変化、そして土の匂いなどを伝えたくて、

途中、子ども達に言葉を投げかけました。

読み聞かせでは、読み手が主観を入れたり、

書いてあること以外の話をしたりするのは、よくないとする説もありますが、

時によっては、読み手が少し言葉を加えることで、

作品の読みを深める手助けとなるので、いいのでは?と思っています。

特に、集団への読み聞かせの場合は・・・

また、谷川さんご自身の朗読が聴きたくなってきました。

秋の夜長、どの詩集を読んでから寝ましょうか・・・

タグ :読み聞かせ

2010年07月01日

おすしのせかいりょこう

幼稚園や小学校など、公の場で読み聞かせをして、5年目になります。

今週、小学校の読み聞かせで読んだ絵本は『おすしのせかいりょこう』

竹下文子さん&鈴木まもるさんの名コンビの1冊。

絵本から今にも飛び出していきそうな、おすしの勢いがいいんです!

『まわってばかりじゃ めがまわる』

『たまには まっすぐ いきたいね』

と、回転寿司屋のおすし達が、海を越えていろんな国を旅します。

読み聞かせをしながら、子ども達に「おすしは、どこの国に行ったのかな?」と尋ねると、

じっくり絵を見て、「アメリカ~」「アフリカ!」など大きな声で答えてくれます。

サンバを踊るダンサーや、凱旋門など、絵には、その国の特徴が、細かく描かれています。

エジプトでは『こりゃ あつくて まいるね』と、おすしが傘をさしていたり、

南極では『れいとうずしになっちゃうよ』なんて、文もウィットに富んでいます。

絵本には

お話の世界へ誘い込む「誘(いざな)い型」

子どもに問いかけながら読む「対話型」

新しい知識を教える「教え型」などがあると思いますが、

『おすしのせかいりょこう』は、まちがいなく「対話型」

私は小学校2年生にむけて読みましたが、子ども達は、まだまだ知らない国が多く・・・

ベネツィアのシーンで、

「さぁ、どこの国だと思う?」と、尋ねたところ、

先生が張り切って

「イタリアだと思いまーす! だって、ピザやスパゲッティって書いてあるから 」

」

って、答えてくださいました。

楽しく読み聞かせできる1冊です!

~・~・~・~・~・~・~・~・~・~

※サイドバーに本棚を設置しました。

これから、読み聞かせで読んだ本を中心に並べていきますね♪

今週、小学校の読み聞かせで読んだ絵本は『おすしのせかいりょこう』

竹下文子さん&鈴木まもるさんの名コンビの1冊。

絵本から今にも飛び出していきそうな、おすしの勢いがいいんです!

『まわってばかりじゃ めがまわる』

『たまには まっすぐ いきたいね』

と、回転寿司屋のおすし達が、海を越えていろんな国を旅します。

読み聞かせをしながら、子ども達に「おすしは、どこの国に行ったのかな?」と尋ねると、

じっくり絵を見て、「アメリカ~」「アフリカ!」など大きな声で答えてくれます。

サンバを踊るダンサーや、凱旋門など、絵には、その国の特徴が、細かく描かれています。

エジプトでは『こりゃ あつくて まいるね』と、おすしが傘をさしていたり、

南極では『れいとうずしになっちゃうよ』なんて、文もウィットに富んでいます。

絵本には

お話の世界へ誘い込む「誘(いざな)い型」

子どもに問いかけながら読む「対話型」

新しい知識を教える「教え型」などがあると思いますが、

『おすしのせかいりょこう』は、まちがいなく「対話型」

私は小学校2年生にむけて読みましたが、子ども達は、まだまだ知らない国が多く・・・

ベネツィアのシーンで、

「さぁ、どこの国だと思う?」と、尋ねたところ、

先生が張り切って

「イタリアだと思いまーす! だって、ピザやスパゲッティって書いてあるから

」

」って、答えてくださいました。

楽しく読み聞かせできる1冊です!

~・~・~・~・~・~・~・~・~・~

※サイドバーに本棚を設置しました。

これから、読み聞かせで読んだ本を中心に並べていきますね♪

2010年05月15日

工藤直子さんの朗読

児童文学に興味がお有りの方、

You Tubeに、子どもの本の出版社「童話屋」のチャンネルが開設されました。

そこで、工藤直子(くどうなおこ)さんの朗読が聴けます!

これは、まだ渋谷に童話屋書店があった頃、当時、大学生だった私が“くどうなおこさんとの集い”(みたいなもの)に参加し、サインをいただいたもの。

これは、まだ渋谷に童話屋書店があった頃、当時、大学生だった私が“くどうなおこさんとの集い”(みたいなもの)に参加し、サインをいただいたもの。

もう、はるか昔のことですが・・・

くどうさんのお声を聴くのは、あれ以来です。

くどうなおこさんの詩は、現在も小学校の教科書に多く掲載され、うちの子達も家で、毎日のように音読しています。

かつてサインしていただいた、3冊の『のはらうた』は、本棚でゆっくり休む間もなく、

今は、私が子ども達に読んで聞かせています。

You Tubeで、くどうさんの朗読を聴いたとき、

チビ太もチビ子も、息をのんでいました。

・・・実は、私も。

ひゅるる~と、くどうワールドに吸い込まれていく感じ。

自分が文字から想像していた「のはらうた」とは、何かが違う。

作者ご自身の朗読は、深い世界観を呼び起こすものですね。

昨年、谷川俊太郎さんの生の朗読を聴いた時も、同じ思いを抱きました。

もしかしたら、自分は入口を間違ったのではないか・・・?

ふと、そんな疑問がわきあがってくるような感覚を。

声のトーン、読むスピード、間のとり方。

読み手の解釈がそのままあらわれる「朗読」

ひとつの詩が、作品が、いろんな世界を作り上げるから、

朗読って、本当に奥深いですよね。

そして、作者ご自身の朗読が、インターネットで聴けるなんて、

なんとも贅沢な時代になったものです。

You Tubeに、子どもの本の出版社「童話屋」のチャンネルが開設されました。

そこで、工藤直子(くどうなおこ)さんの朗読が聴けます!

これは、まだ渋谷に童話屋書店があった頃、当時、大学生だった私が“くどうなおこさんとの集い”(みたいなもの)に参加し、サインをいただいたもの。

これは、まだ渋谷に童話屋書店があった頃、当時、大学生だった私が“くどうなおこさんとの集い”(みたいなもの)に参加し、サインをいただいたもの。もう、はるか昔のことですが・・・

くどうさんのお声を聴くのは、あれ以来です。

くどうなおこさんの詩は、現在も小学校の教科書に多く掲載され、うちの子達も家で、毎日のように音読しています。

かつてサインしていただいた、3冊の『のはらうた』は、本棚でゆっくり休む間もなく、

今は、私が子ども達に読んで聞かせています。

You Tubeで、くどうさんの朗読を聴いたとき、

チビ太もチビ子も、息をのんでいました。

・・・実は、私も。

ひゅるる~と、くどうワールドに吸い込まれていく感じ。

自分が文字から想像していた「のはらうた」とは、何かが違う。

作者ご自身の朗読は、深い世界観を呼び起こすものですね。

昨年、谷川俊太郎さんの生の朗読を聴いた時も、同じ思いを抱きました。

もしかしたら、自分は入口を間違ったのではないか・・・?

ふと、そんな疑問がわきあがってくるような感覚を。

声のトーン、読むスピード、間のとり方。

読み手の解釈がそのままあらわれる「朗読」

ひとつの詩が、作品が、いろんな世界を作り上げるから、

朗読って、本当に奥深いですよね。

そして、作者ご自身の朗読が、インターネットで聴けるなんて、

なんとも贅沢な時代になったものです。

2008年06月11日

◆読み聞かせの力

先週、我が家の双子が通う小学校に、絵本の読み聞かせに行って来ました。

先週、我が家の双子が通う小学校に、絵本の読み聞かせに行って来ました。今回は「よわむしおばけ」(仲倉眉子 作・画)という紙芝居。

これまで小学校で人形劇を上演したことはありましたが、読み聞かせに入るのは初めてだったので、反応が少し気になっていました。

小学生といっても、つい先日まで幼稚園生だった子ども達。

ウチの子を含め、スーッとお話の世界へ入ってくれたように思います。

読み聞かせを終え、PTA会議室に戻ると、

読み聞かせを終え、PTA会議室に戻ると、昨年の1年生が書いた「お礼状」の冊子が目に入りました。

1年間、絵本の読み聞かせを聞いた子ども達の感想です。

心に残ったものを、いくつか挙げさせてもらいますね。

「本はたのしいゆめのせかいです。こわしたりできません。

たのしいたのしいせかいです。たいせつにたいせつに。」

「おはなしポケットのみなさん、ぼくがおおきくなったら、ほんのめいじんになりたいのです。」

「ぼくたちはどくしょをするのがきらいだったけど たくさん本をよんだら だんだんおもしろくなりました。

学校にいくのがおもしろくなったのは、おはなしポケットの人のおかげだとおもっています。」

(※「おはなしポケット」というのは、保護者で作る、読み聞かせの会の名称です♪)

いつも、いつでも、子ども達に教えられます。

こんな感想を読んでしまったら、やはり「絵本の読み聞かせ」は、やめられませんね

タグ :読み聞かせ